国交省の調査で判明「標準的運賃」の理解や収受の実態

トラック運送事業「標準的運賃」活用状況調査結果

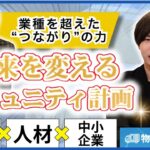

国土交通省は令和7年7月11日、トラック運送事業の「標準的運賃」活用状況調査結果を公表しました。調査によると、約74%の事業者が荷主との運賃交渉を行い、そのうち約75%(全事業者の約55%)が荷主から一定の理解が得られました。しかし、で令和6年3月告示の「標準的運賃」と比較すると、8割以上の運賃を収受できた事業者は約45%にとどまっています。

「標準的運賃」は、平成30年の「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」に基づき、令和2年4月に告示されました。その後、燃料費高騰などを反映し、平均8%の運賃水準引き上げと燃料サーチャージ制度を盛り込んだ新たな「標準的運賃」が令和6年3月に告示されています。

今回のアンケート調査は、トラック運送事業者における制度の活用状況などを把握するために実施されました。

調査概要

- 調査期間: 令和7年3月17日~3月28日

- 調査方法: 事業者および荷主に対するアンケート

- 調査対象:

- 公益社団法人全日本トラック協会の会員事業者(約1,100者)

- ホワイト物流推進運動において把握した荷主企業(約200社)

標準的運賃に係る実態調査結果

図1 標準的運賃に係る実態調査結果

(出典:標準的運賃」に係る実態調査結果 資料概要(国土交通省))

調査によると、全体の74%の事業者が運賃交渉を実施しています。そのうち75%の事業者は荷主の理解を得ることができましたが、残りの25%は「収受ができなかった」と回答しています。また、全体の26%の事業者は運賃交渉を行っていません。これらの結果から、「標準的運賃」に対する荷主の理解がまだ十分な理解が得られていないことを示しており、引き続き荷主への周知・啓発活動が必要であることが示唆されています。

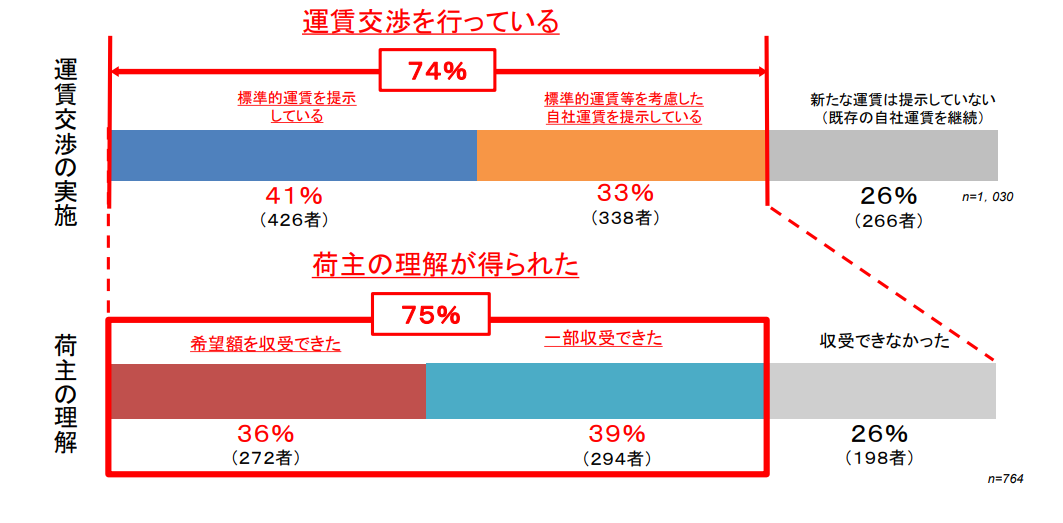

運賃交渉の実施状況の推移

図2 運賃交渉の実施状況の推移

(出典:標準的運賃」に係る実態調査結果 資料概要(国土交通省))

運賃交渉を実施している事業者の割合は、令和4年度の68%から令和6年度には74%へと増加しました。特に「標準的運賃を提示している」事業者の割合が増えていることから、「標準的運賃」が業界内で徐々に活用されつつあることがうかがえます。

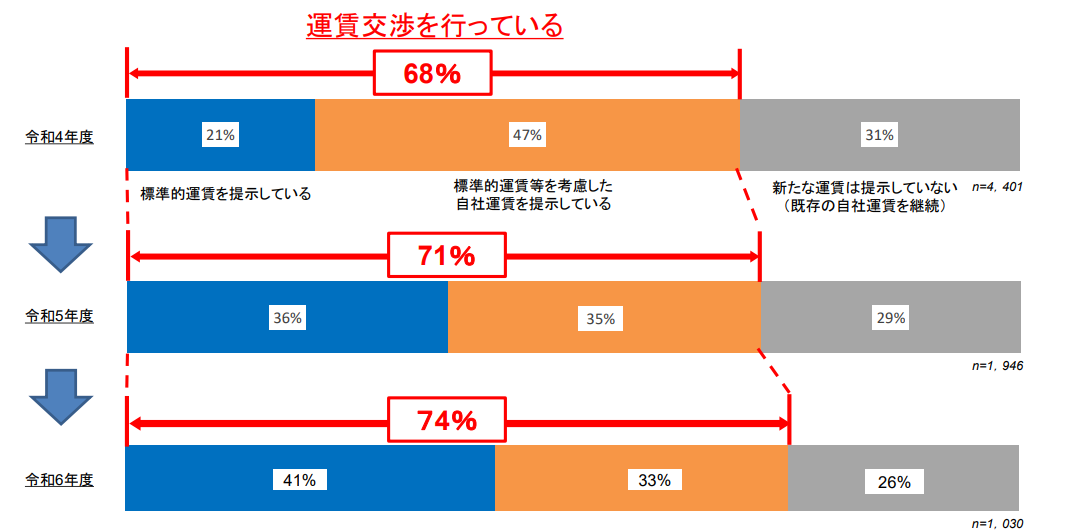

収受運賃実態調査結果~「標準的運賃」との乖離率の推移~

図3 収受運賃実態調査結果

(出典:標準的運賃」に係る実態調査結果 資料概要(国土交通省))

令和6年3月の「標準的運賃」改定後、「概ね収受できている」事業者の割合は一時的に減少しました。しかし、改定前と比較すると、「概ね収受できている」事業者の割合は全体的に増加しています。このことから、適正な運賃収受に対する荷主の理解が徐々に広まっていると考えられます。

参考サイト